日志

抗日战争时期新四军高射机枪反装甲的经验

热度 3 |

湖匪之二为陈佩华部。他于1937年任国民党江苏省洪泽湖水警大队长,后改为水警总队第一大队大队长,所部300余人,有钢板划子30余条。

湖匪之三为老魏三部。老魏三是江苏睢宁沙集小朱庄人,本名魏其富,在兄弟中排行老三,敌人称老魏三。他本是穷孩子出身,投靠洪泽湖水上帮派后发迹。以 1926年11月在泗洪孙园刘大德庄屠村杀280余人、次年在瞧宁县高作十家墩屠村杀千余人等十余次大屠杀而出名。他手下有百余条枪,常驻洪泽蒋坝。

此外还有刘五练子、陈自瑾、李成五、陈小瞎子等小股水匪分散于洪泽湖中及周边地区。

为了巩固和扩大津浦路东敌后抗日根据地(淮北根据地),打通淮北与淮南、苏北根据地的联系,1941年4月,新四军第三师第九旅张爱萍部由皖东北向洪泽湖地区进军,发起了湖上剿匪战斗。

剿匪的前期准备:一是全军学游泳。部队中不少战士是北方人,下水就腿肚抽筋。但在老乡们的热情帮助下,仅10天时间,战士们就都学会了游泳。二是掌握行 船技能。主要是学习划桨。如果桨在战斗中打坏了,就用锹划。每船还动员一个青年渔民划双桨。群众热烈拥护共产党剿匪的决定,积极要求参战。一个15岁的小 姑娘也前来报名,部队领导不同意。她不甘心,每天部队训练时,她就来表演划船和游泳。见她技术好,水性好,态度坚决,部队领导最终答应她参加了战斗。三是改造船只。木船的内壁都用土坯砌好,这样子弹打不穿,船外壳破了也进不了水。船头则用沙袋垒起掩体。同时还设置了救护船,做抢救伤员和落水人员的准备。各战斗连队还配了船头垒有沙袋的小快船。四是增加装备。根据水匪钢板划子的装备,新四军配备了能击穿钢板的高射机枪和迫击炮。这些装备增强了战士们打胜仗的信心,他们兴奋地为装了重机枪的大船起名叫“驱逐舰”,叫装了迫击炮的大船为“炮舰”。

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

在二战初期,当时的坦克装甲车在200米距离内对高射机枪基本上没有什么防御能力。然而到了战争后期,随着中重型战车的出现,高射机枪只好去做他们的老本行防空了。

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

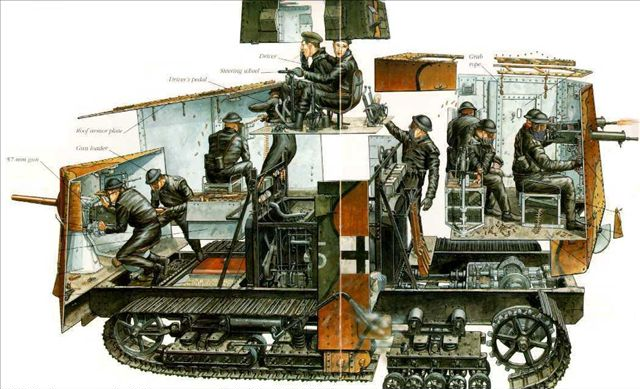

德国A7V坦克

A7V战斗坦克,作为德国的第一种坦克而载入德国战车发展史史册。德国人决定研制坦克,直接原因是受第一次世界大战中索姆河会战的影响。在这次会战中,英国军队动用了Ⅰ型坦克(“母亲号”),对德国军方的震动相当大。为了对付英军坦克的威胁,德国人在研制口径13毫米的T型反坦克步枪的同时,还积极研制德国自己的坦克。

1916年11月,德军总参谋部提出了德国坦克的技术要求,委托第7交通处制定坦克的设计方案,并由此定名为A7V(第7交通处的缩写)战斗坦克。由于战争的需要,加上采用现成的“霍尔特”拖拉机的底盘,因而设计工作进展相当快,1917年夏天制成了样车,并开始了样车试验。随后,德国军方迫不及待地要求生产A7V坦克。这样,尽管样车还存在许多问题,仍然匆匆忙忙地于1917年10月正式生产出第一辆A7V坦克。原计划制造100辆,但是,到1918年9月,德国仅生产了约20辆,并用于实战。其余的一部分,制成了A7V-R战场输送车。

诞生于第一次世界大战期间的坦克装甲均是均质钢板,其厚度依据车辆的不同位置有所不同,但总的来说,均比较薄(多数在5-16mm之间,早期英国使用的MK-I只有5-10mm)。当时设置防护装甲主要考虑的是保护乘员免遭枪弹和炮弹小碎片的伤害。坦克诞生初期,德国人的办法就是利用野战炮对坦克直接瞄准射击,以及靠近坦克向坦克外面投放炸药包、集束手榴弹、燃烧弹或爬上坦克向车内射击等,但效果不太明显。首先是野战炮对运动中的坦克的直接命中精度不高。例如,1916年9月15日在法国索姆河战斗中首次投入使用的32辆坦克中,只有一辆被德国的野战炮直接命中摧毁;其次是靠近坦克难度很大。

看看德国A7V坦克内部结构乘员位置图就知道了:这玩意和豪猪似的,浑身是刺怎么靠近。

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

【黄继光堵枪眼?不可能!】

美军在朝鲜使用的M1918A2轻机枪,弹丸初速为792-823米/秒。高速枪弹遭遇人体骤然减速时,造成比弹丸直径大许多倍的

严重破坏。当子弹穿过人体而去时,弹道周围组织又将刚刚吸收的动能向体内猛烈扩散,造成类似“爆炸”般的效应,使人体内瞬间爆出一个比弹丸直径大十几倍的伤腔。

童话世界

?不说这个精神对不对啊,关键是堵不住啊。

?不说这个精神对不对啊,关键是堵不住啊。1952年12月21日,新华社发出了一篇长篇通讯《马特洛索夫式的英雄黄继光》,写的是抗美援朝上甘岭战役中,黄继光去爆破敌人的火力点。稿件这样写道,在他中弹倒下后,“他回过头来望了望,看见他的两个战友都一声不响地躺在那里,爆破的任务就完全落在他的身上”,“一阵的冷雨落在黄继光的颈子上,敌人的机枪仍然嘶叫着,他从极度的疼痛中醒来了。他每一次轻微的呼吸都会引起胸膛剧烈的疼痛。他四肢无力地瘫痪在地上。”“四十分钟的期限快到了,而我们的突击队还在敌人的火力压制下冲不上来。后面坑道里营参谋长在望着他,战友们在望着他,祖国人民在望着他,他的母亲也在望着他,马特洛索夫的英雄行为在鼓舞他。这时,战友们看见黄继光突然从地上一跃而起,他像一支离弦的箭,向火力点猛扑过去。用自己的胸膛抵住了正在喷吐着火焰的两挺机关枪。”

这篇通讯当时在全国引起了强烈的反响,黄继光的英雄事迹、伟大的牺牲精神鼓舞了正在建设新中国的全国人民。然而,当人们冷静下来之后,就有人提出质疑,既然黄继光已经牺牲了,他在扑向敌人的火力点之前内心的想法和感受,记者是怎样采访到的?很有意思的是,新华社当天还发了一则编者按,说“十一月二十日发《马特洛索夫式的英雄黄继光》,系前线通讯员在战斗仓卒写成,与实际战斗情节略有出入。