6 ^; j3 H, C% `/ K1 I7 p1 E4 ~

6 ^; j3 H, C% `/ K1 I7 p1 E4 ~ + @( s( N) K/ J

+ @( s( N) K/ J

/ b8 A9 ~" ^/ z H

/ b8 A9 ~" ^/ z H

togo 发表于 2024-8-15 07:12 L7 x' O, ^0 H) K2 L

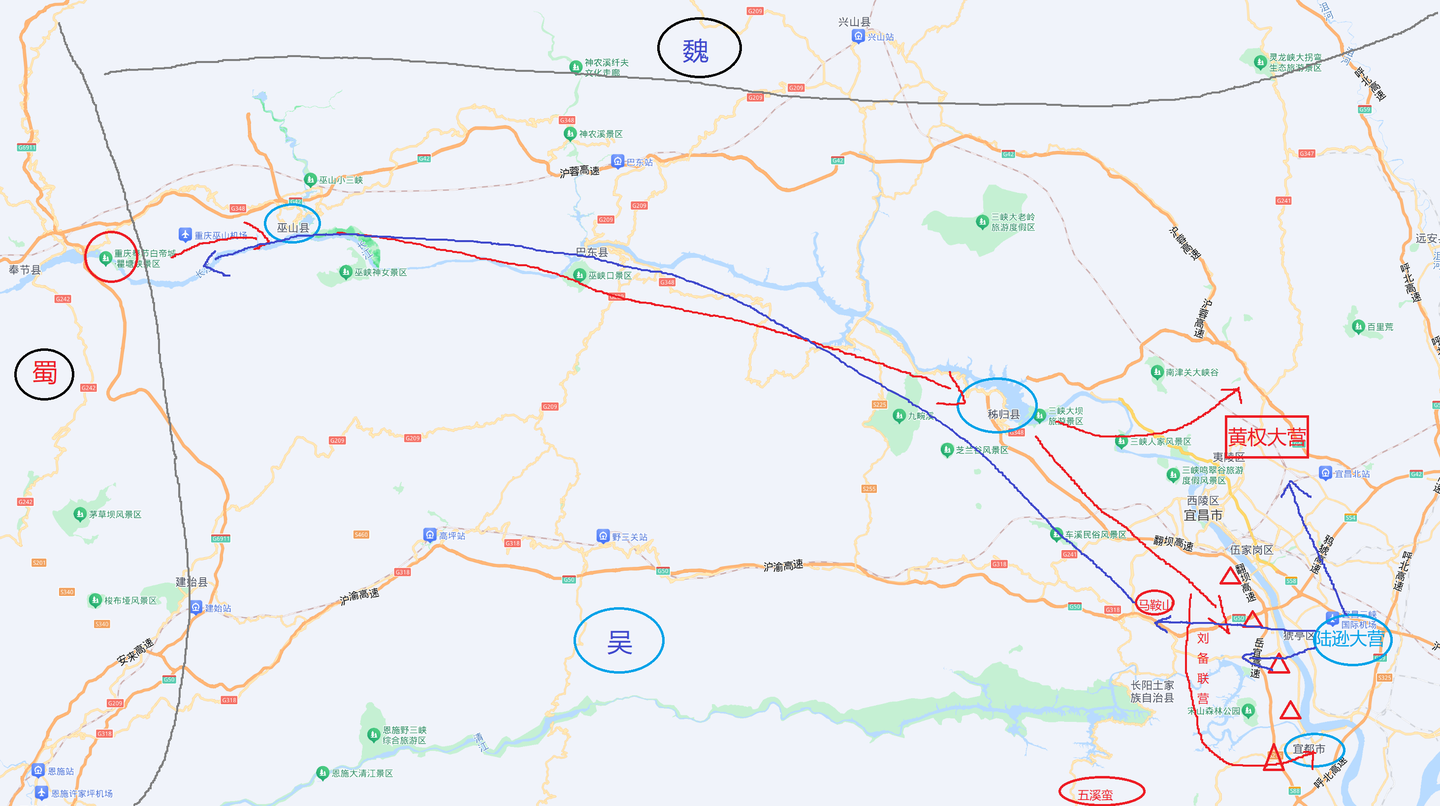

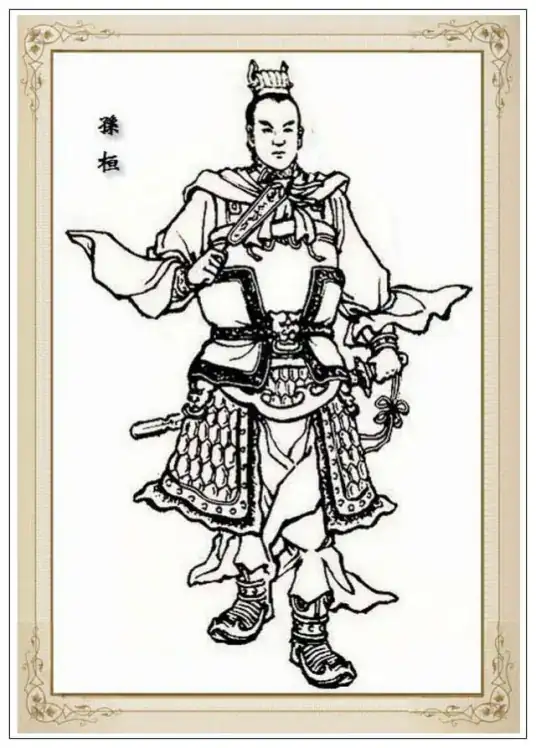

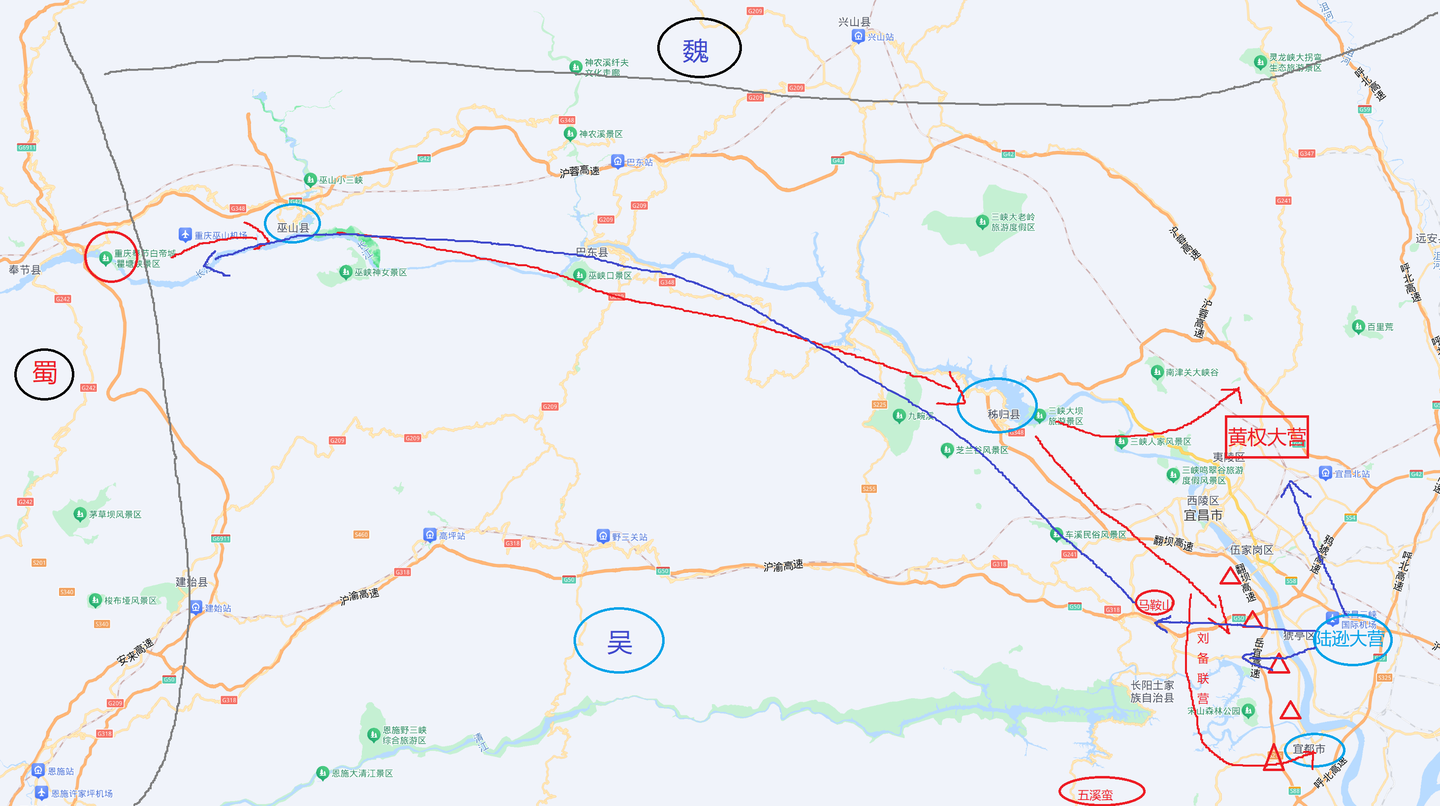

想起三国演义里说的,刘备兵败后,被陆逊追,辛亏孔明巧布八阵图,困住了陆逊,才让刘备逃脱。当时想诸葛亮 ...

演义的底层逻辑是天命不可违,是热烈又好看,真实性就不必太计较了/ \! ?- @+ I# [$ m

演义的底层逻辑是天命不可违,是热烈又好看,真实性就不必太计较了/ \! ?- @+ I# [$ m| 欢迎光临 爱吱声 (http://www.aswetalk.net/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |