( F- e; o( E; G

( F- e; o( E; G ' p2 {, o% t+ D" T% D

' p2 {, o% t+ D" T% D

- x: t6 E% E, H4 e

- x: t6 E% E, H4 e % g) t1 m1 r1 I$ _, A# |

% g) t1 m1 r1 I$ _, A# |

' E' ?# I: e# r3 H2 |

' E' ?# I: e# r3 H2 |

4 V" O8 _8 }6 o Q* i# l

4 V" O8 _8 }6 o Q* i# l ; ~; ?5 U5 y* m1 ~

; ~; ?5 U5 y* m1 ~

* s# ]! O! u5 w# H4 A" x

* s# ]! O! u5 w# H4 A" x

# R% S: E. x j2 x+ \" M

# R% S: E. x j2 x+ \" M / Z1 S& W _5 a( j9 X6 |7 g/ Y

/ Z1 S& W _5 a( j9 X6 |7 g/ Y数值分析 发表于 2020-1-1 01:39& B1 M" u. h0 l- z

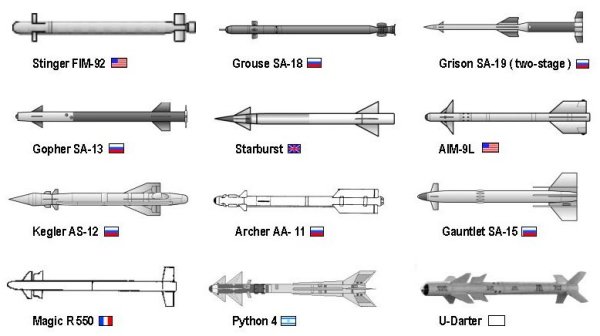

这也太专业了 您研究的时候都是怎么收集资料的啊?

| 欢迎光临 爱吱声 (http://www.aswetalk.net/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |